| Radiogeschichte Österreichs |

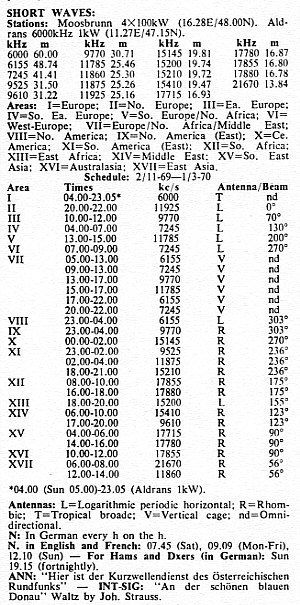

Die "Kurzwellenbaracke" wurde auf dem Dach des Einstiegs- gebäudes zu den großen Wasserspeichern am Rosenhügel errichtet.

|

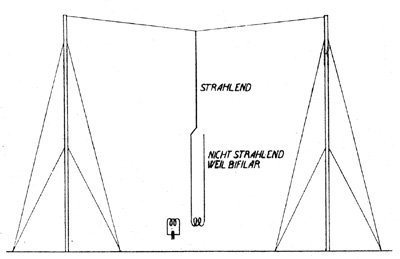

Anfang 1929 entstand mit Unterstützung durch die

österreichische Wirtschaft am Gelände des Mittelwellensenders am

Rosenhügel eine Senderbaracke und eine zwischen 2 Masten aufgehängte Vertikalantenne für

Kurzwellensendungen. Zweck der Anlage war, die Möglichkeiten der

Kurzwelle für den Auslandsrundfunk bzw. die Ausstrahlung eines zweiten

Programms auszuloten. Mitte April 1929 begannen versuchsweise

Ausstrahlung unter dem Rufzeichen UOR 2 auf 6072 kHz über einen

transportablen 10 Watt-Sender. Gesendet wurde jeden Dienstag und Donnerstag im Anschluss an die Mittagssendung und 14 Tage später jeden Mittwoch und Samstag im Anschluss an die Abendsendung je eine Stunde "Grammophonmusik". Während der Kurzwellensendungen musste der Mittelwellensender abgeschaltet werden, da es sonst zu unerwünschten Rückkopplungen gekommen wäre. Im ersten Monat trafen 46 Empfangsberichte ein. Man setzte fort mit Übertragungen vom Weltflug des Luftschiffes "Graf Zeppelin" und über die |

Empfangsstationen in Laxenburg und Linz wurde ein Konzert mit javanischer Musik des Senders Bandung übernommen. Ab Dezember 1929 wurde alternierend eine 2. Frequenz im 25m-Band eingesetzt.

Mitte 1930 wurden die Sendungen trotz

heftiger Proteste jedoch wieder eingestellt, weil man die

Kurzwellensender für die Ausstattung eines Fahrzeuges für

Außenübertragungen notwendiger brauchte. Damit erfolgten dann auch

einige spektakuläre Großreportagen. Als z.B. am 12. Februar 1931 der

Vatikan-Sender eröffnet wurde, sorgte

die mobile Wiener Kurzwelle dafür, dass die Ansprache des Papstes auch nach

Deutschland übermittelt wurde.

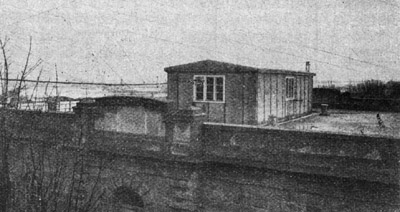

Der transportable Kurzwellensender am Rosenhügel mit 10 Watt Ausgangsleistung. |

Erst im Februar 1932 wurden wieder regelmäßige Kurzwellensendungen über einen 120 Watt-Sender auf 6072 kHz aufgenommen. Die Sendezeiten waren zweimal wöchentlich von 14.30 bis 19.00 Uhr und von 20.00 bis 22.00 Uhr. Es wurde zwar das Programm von "Radio Wien" übernommen, doch erfolgten eigene Ansagen in Französisch und Englisch. Nach Unterbrechungen wegen Versuchen mit modernen Antennenformen wurde ab Herbst 1932 zweimal wöchentlich durchgehend von 14.00 bis 22.30 Uhr auf Kurzwelle gesendet. Im März 1934 erfolgte eine Steigerung der Sendeleistung auf 250 Watt und am 9. Juli 1934 wurde die Sendezeit auf alle Wochentage, jeweils von 15.00 bis 23.00 Uhr, ausgedehnt. Das Rufzeichen der Station war OER 2. Im November 1937 erteilte man den Bauauftrag für einen 50 kW-Sender, der aber wegen des Anschlusses an Nazi-Deutschland nicht mehr zur Ausführung gelangte. |

Unmittelbar nach Ende des 2. Weltkrieges bot die Kurzwelle eine Möglichkeit, trotz der weitgehend zerstörten Rundfunksender einen großen Teil der Bevölkerung zumindest notdürftig mit Radioprogrammen zu versorgen. Schon ab dem 11. Juni 1945 wurde das Programm von "Radio Wien" auch über zwei Kurzwellensender im 49m- und 31m-Band (Sendeleistung 150 bzw. 300 Watt) am Dach des Funkhauses ausgestrahlt. Ein dritter Sender mit 400 Watt für das 48m-Band folgte am 30. Juli 1945, und am 10. September 1945 kam ein weiterer Sender im 25m-Band dazu. Etwas später folgte noch ein fünfter Sender mit 30 Watt Leistung für das 16m-Band. Bei allen fünf Sendern handelte es sich um ehemalige U-Boot-Kurzwellensender. Nach dem jahrelangen Betrieb vom Dach des Funkhauses übersiedelten die Kurzwellensender schließlich auf den Bisamberg. Das weitläufige Gelände des Mittelwellen-Großsenders dort bot genügend Platz zur Aufstellung der Antennen, welche wegen der geringen Sendeleistung nicht sehr aufwändig sein mussten.

Auch die Sendeanstalten der drei westlichen Besatzungsmächte setzten Kurzwellensender ein, die ebenfalls meist sehr geringe Leistungen aufweisen. Lediglich der Sender der US-Zone "Rot-Weiß"Rot" verfügte in Salzburg über einen 10 kW-Sender, der im 31m-Band unter dem Rufzeichen KZCA arbeitete.

Nach dem Abzug der Alliierten 1955 begnügte man sich zunächst mit der Ausstrahlung der beiden landesweiten Radioprogramme über die 5 Sender am Bisamberg. Es handelte sich dabei um 2 Sender mit je 200 Watt, 2 Sender mit je 300 Watt und einen Sender mit 30 Watt Leistung. Dazu kam noch ein 400 Watt-Sender in Aldrans bei Innsbruck, der das Regionalprogramm aus Innsbruck auf 6000 kHz ausstrahlte. Die KW-Sender am Bisamberg kamen auf verschiedenen Frequenzen zum Einsatz, wobei schon damals 6155 kHz die "Hausfrequenz" des österreichischen Kurzwellenrundfunks war.

Bis zum Bau

einer leistungsfähigen Kurzwellensendeanlage behalf man sich mit

Provisorien, wobei Sender an folgenden weiteren Standorten zum Einsatz

kamen:

- Ab 1954 ein 4 kW starker Sender am Gelände der MW-Sendeanlage in Kronstorf

in Oberösterreich

- Ab 1956 ein 20 kW-Sender der Post- und Telegraphenverwaltung auf deren

Anlage in Fleckendorf bei Linz

- Ab 1962 ein Kurzwellensender (Sendeleistung 10 bzw. 30 kW) der Radio Austria AG auf deren Anlage in Bad

Deutsch-Altenburg östlich von Wien >>

mehr zu dieser

traditionellen Sendeanlage

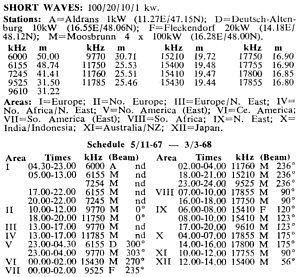

| Frequenz [kHz] |

Rufzeichen | Standort | Seehöhe [m] |

Betriebszeit [MEZ] |

Leistung [kW] |

Programm |

| 5985 | OEI 30 | Kronstorf | 295 |

0800-1000 1400-1800 |

4 | 2 |

| 6000 | OEI 20 | Innsbruck | 756 | 0530-0100 | 0,4 | 1 |

| 6155 | OEI 21 | Wien | 306 | 0530-0100 | 0,2 | 1 |

| 7135 | OEI 31 | Wien | 306 | 1000-1355 | 0,3 | 2 |

| 7245 | OEI 22 | Kronstorf | 295 |

0130-0300 1030-1330 |

4 |

Sonderprogramm 2 |

| 7245 | OEI 22 | Wien | 306 |

0530-0955 1800-0100 |

0,3 | 2 |

| 9505 | OEI 32 | Wien | 306 | 1700-1955 | 0,3 | 2 |

| 9615 | OEI 33 | Wien | 306 | 0600-0755 | 0,3 | 2 |

| 9665 | OEI 23 | Kronstorf | 295 | 2000-2300 | 4 | 2 |

| 9665 | OEI 23 | Wien | 306 |

0800-1655 2300-0100 |

0,3 | 2 |

| 11775 | OEI 35 | Wien | 306 | 1800-1855 | 0,2 | 2 |

| 11785 | OEI 24 | Wien | 306 |

0530-1755 1900-0100 |

0,2 | 1 |

| 11935 | OEI 36 | Wien | 306 | 0330-0555 | 0,2 | Sonderprogramm |

| 17795 | OEI 37 | Wien | 306 |

1400-1600 1700-1900 |

0,03 | 2 |

| 25615 | OEI 38 | Fleckendorf | 330 | 0800-1000 | 20 | 2 |

Da der Mittelwellensender Innsbruck wegen der gebirgigen Topografie in großen Teilen Tirols kaum empfangen werden konnte, wurde schon Anfang der 1950er-Jahre in Aldrans auch ein 100 Watt-Kurzwellensender auf 6000 kHz in Betrieb genommen. Ein weiterer Zweck der Kurzwellenausstrahlungen war, das Regionalprogramm aus Innsbruck auch in Südtirol empfangbar zu machen. Dafür wurde in Aldrans eine aus zwei V-Dipolen bestehende Antennen benützt, welche die Sendeenergie fast senkrecht nach oben strahlte, wodurch die für die Kurzwelle typische "Tote Zone" (Bereich, der von der Kurzwelle "übersprungen" wird und somit schlechten Empfang bietet) unterdrückt wird und somit der Sender auch im Nahbereich gut zu hören war.

1956 wurde ein Sender mit 400 Watt Leistung installiert, welcher in den Folgejahren auf 1 kW verstärkt werden konnte. 1974 wurde schließlich ein 10 kW-Sender beschafft (US-Fabrikat Continental Electronics 416D). Nach der Abschaltung der Mittelwelle am 5. September 1977 verblieb die Kurzwellenausstrahlung von "Österreich Regional" noch bis zum 8. Dezember 1984 bestehen, allerdings ergänzt durch Sendungen des Kurzwellenauslandsdienstes.

Da "Österreich Regional Tirol" und "Ö3" ab 1976 von der RAS (Rundfunkanstalt Südtirol) in Südtirol auf UKW ausgestrahlt wurden, waren die Kurzwellenausstrahlungen schließlich nicht mehr nötig. 1984 wurde der Kurzwellensender nach Demontage der gesamten Sendeanlage in das KW-Sendezentrum Moosbrunn bei Wien verlegt, wo er weiter auf 6000 kHz für den Auslandsdienst zum Einsatz kam.

Ende 1954 konnte auf dem Gelände der MW-Sendeanlage in Kronstorf in Oberösterreich auch ein 4 kW-Sender aufgestellt und dazu eine provisorische Antennenanlage aufgebaut werden. Der Sender wurde schon 1947 bestellt und 1949 ausgeliefert, konnte aber wegen der politischen Gegebenheiten bis 1954 nicht genutzt werden.

Am 15. Februar 1955 begann man auch zögerlich mit der Ausstrahlung von Fremdsprachenprogrammen. Für diese als "Sonderprogramm" bezeichneten Sendungen wurde vorerst neben der 4 kW-Anlage in Kronstorf auch ein 200 Watt-Sender am Bisamberg eingesetzt. Ende 1957 wurde das "Sonderprogramm" z.B. täglich über 4 Stunden ausgestrahlt.

Die Sendungen ab Kronstorf erfolgten bis 1967, als in der Kurzwellenstation in Moosbrunn genügend Kapazität vorhanden war.

1949 begann die Österreichische Post- und Telegraphenverwaltung auf dem Gelände mit dem Bau einer Sendeanlage für den Übersee-Radiotelephoniedienst über Kurzwelle. Begonnen wurde mit 2 Sprechfunkkanälen zwischen Linz und New York.

Die Inbetriebnahme eines neuen Sendegebäudes mit einem 30 kW-Kurzwellensender, der in Richtung Nordamerika eingesetzt wurde, erfolgte am 16. Oktober 1954. Ein zweiter 30 kW-Kurzwellensender begann Ende 1955 den Probebetrieb mit Gegenstationen in vier Ländern Südamerikas.

Die zugehörige Empfangsstation war in Kalling bei Taufkirchen/Pram (östlich Schärding). Hier wollte bereits vor 1945 die Reichspost eine Kurzwellen-Empfangsstation einrichten. Die Österreichische Post- und Telegraphenverwaltung verfolgte die Pläne nach dem Krieg weiter und erhielt 1949 von den US-Besatzungsbehörden die Erlaubnis dazu. Der Betrieb erfolgte über 4 Rhombusantennen und 4 Empfangsplätzen, die mittels Standleitung mit dem Zentralpostamt in Linz, wo die Gesprächsvermittlung erfolgte, verbunden waren. Die damals hochmodernen Empfangsgeräte wurden in einer Geheimaktion aus Wien durch die sowjetische Besatzungszone transportiert. Nach 1956 liefen dann über Fleckendorf/Kalling auch die Ferngespräche des kommunistischen Ungarns mit westlichen Staaten , da Ungarn über keine eigene Überseefunkstation verfügte.

1955 entstand in Fleckendorf auch ein 110 m (mit späteren Aufbauten 125 m) hoher und 160 Tonnen schwerer Richtfunkmast für den UKW-Richtfunk, der nach nur 3,5 Monaten Bauzeit am 13. Dezember 1955 eröffnet wurde, und der auch heute noch von der Anlage zeugt.1956 begann auch der Österreichische Rundfunk, einen Sender in Fleckendorf für einige Stunden pro Tag zu nutzen. Die Auslandssendungen ab Fleckendorf liefen bis 1968.

Als am 25. September 1956 das erste Transatlantikkabel mit immerhin 36 Fernsprechkanälen in Betrieb ging, bedeutete dies im Fernsprechverkehr den Beginn eines allmählichen Rückzugs von der Kurzwelle.

|

|

|

|

Am 22. September 1978 wurde knapp einen Kilometer nordwestlich der Anlage in Fleckendorf der 93 m hohe Fernmeldeturm Ansfelden eröffnet. Damit erfolgte die Auflassung der Richtfunkstelle in Fleckendorf. Nachdem die Kurzwellensender für den Übersee-Fernsprechverkehr auch längst entbehrlich geworden waren, wurde die gesamte Anlage dem Österreichischen Bundesheer zur Nutzung übergeben, das von hier unter anderem Programme des "Schulungssenders des Österreichischen Bundesheeres" ausstrahlte.

1996 erfolgte die

Schließung der Anlage und 1997 der Verkauf der

Liegenschaft um 4,5 Millionen Schilling. Das Gelände wurde großteils

rekultiviert. Der Richtfunkmast und ein Teil der Gebäude werden heute von

Mobilfunkbetreibern genutzt.

Der 1978 fertig gestellte 93 m hohe Richtfunkturm Ansfelden steht nur etwa 1 km nordwestlich der Anlage Fleckendorf.

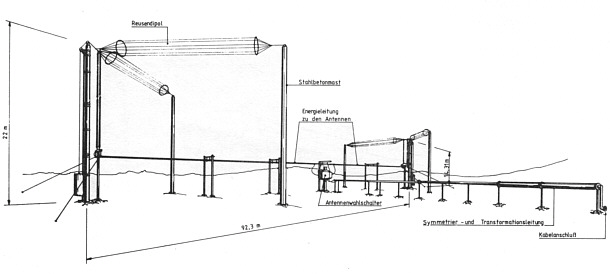

Zunächst kamen die 5 alten Kleinsender vom Bisamberg nach Moosbrunn, welche in einer provisorischen Baracke aufgestellt wurden. Kurz vor Weihnachten 1959 begann der Programmbetrieb. Ein neu bestellter 100 kW-Sender ging am 4. September 1960 in Betrieb, allerdings gedrosselt auf 50 kW, da die örtliche Stromversorgung noch nicht dafür ausgelegt war. Zum Einsatz kam eine neue Rundstrahl-Reusenantenne. Ab 1961 standen auch Rhombus-Richtantennen mit fünf Abstrahlrichtungen nach Übersee zur Verfügung. Im Herbst 1964 begannen die Bauarbeiten für ein dauerhaftes Sendergebäude, welches für einen späteren Ausbau für bis zu 10 Sender konzipiert war. Die Betriebsaufnahme der ersten beiden Sender von je 100 kW Leistung war am 1. Mai 1966. Der 50 kW-Sender aus dem Provisorium übersiedelte ebenfalls in das neue Haus, wurde auf die serienmäßigen 100 Kilowatt aufgerüstet und am 5. März 1967 in Betrieb gesetzt. Zu Jahresbeginn 1969 nahm ein 4. Sender mit 100 kW Leistung den Betrieb auf. Dieser war damals der erste halbautomatische Sender (Presetsender) der Welt. Im Mai 1970 wurde die weltweit erste elektronische Programmsteuerung, die alle Sender und den gesamten Betriebsablauf steuert, installiert. Alle vier 100 kW-Sender waren vom Typ Telefunken SV2375.

Ab den 1970er-Jahren standen folgende Antennenanlagen zur Verfügung:

- für den

Überseedienst 4 Rhombusantennen, die in insgesamt 7

Abstrahlrichtungen betrieben werden können:

Antenne 1: 90° Südostasien + 270° Mittelamerika

Antenne 2: 123° Nahost + 303° Nordamerika

Antenne 3: 56° Ostasien/Australien + 236° Südamerika

Antenne 4: 175° Südafrika - für die Rundversorgung Europas 2 Vertikal-Reusenantennen.

- zur gezielten Versorgung von weiter entfernten Teilen Europas und der angrenzenden afrikanischen und asiatischen Gebiete eine logarithmisch-periodische Antenne, die im gesamten Kurzwellenbereich betrieben werden kann.

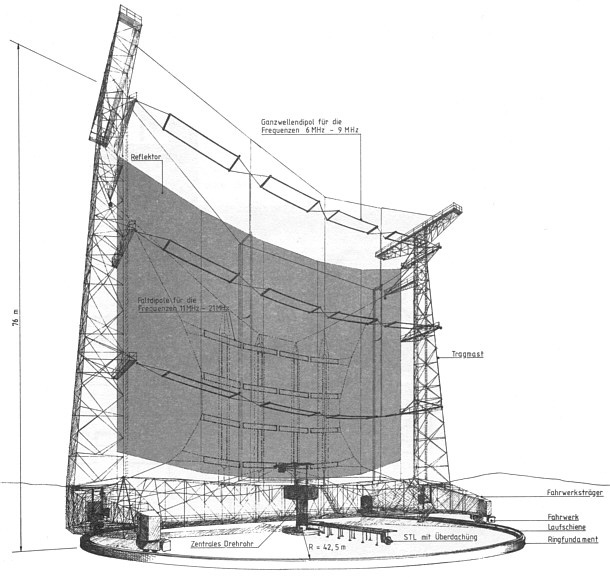

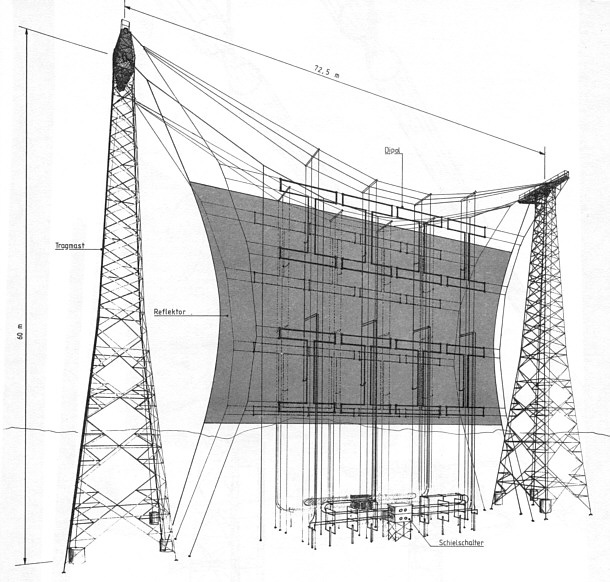

Drei neue leistungsstarke Antennenanlagen

(Drehstandantenne, Doppelwandantenne, Quadrantantenne) sowie der erste

300/500 kW-Sender (Typ S4005 von AEG-Telefunken) gingen 1983 in Betrieb und

verbesserten die Empfangsmöglichkeiten erheblich. Ein zweiter 300/500

kW-Sender von AEG-Telefunken vervollständigte im Dezember 1987 die

Aufrüstung der Sendeanlage. Zu Jahresbeginn 1993 wurden die vier alten 100 kW-Sender mit neuen Steuersendern

ausgerüstet. Zwei der alten 100 kW-Sender wurden jedoch nur mehr als Ersatz bei

Wartungsarbeiten und als Reserve im Störungsfall benützt. Im September

2000 gingen zwei neue Sender vom Typ TSW2100 des Herstellers Thomcast, welche

auch für digitale Ausstrahlungen geeignet sind, in Betrieb.

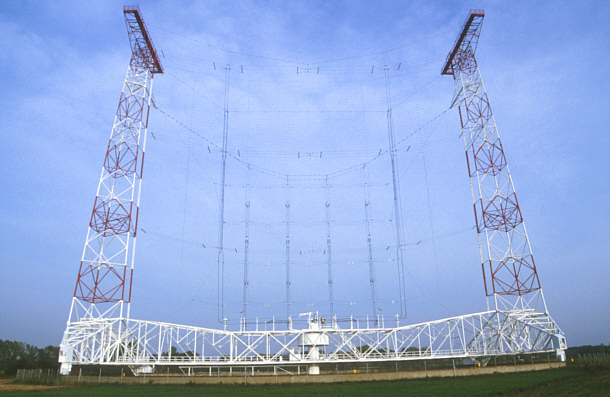

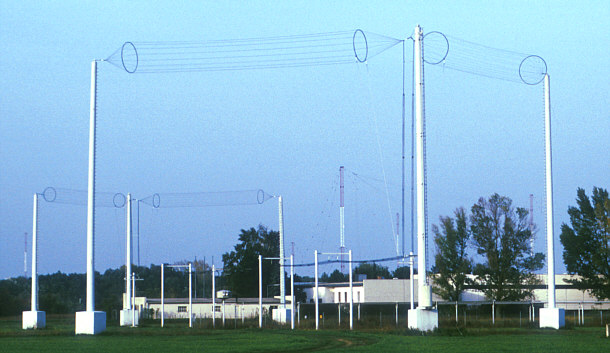

Die Drehstandantenne.  |

Die Doppelwandantennne.  |

Die Quadrantantenne.  |

Ab 2. Mai 2005 wurden Sendungen in DRM (Digital Radio Mondiale) ausgestrahlt, wobei zunächst ein Sender im 31m-Band in Richtung UK (295°) mit Programmen von Fremdanbietern zum Einsatz kam und das ORF-Programm abends auf 6155 kHz in Rundstrahlung digital ausgestrahlt wurde (Sendeleistung jeweils 50 kW)

2010 standen in Moosbrunn 4 Sender (2 x 100 kW, 2 x 300/500 kW) im Einsatz, welche über 7 Antennen betrieben wurden.

|

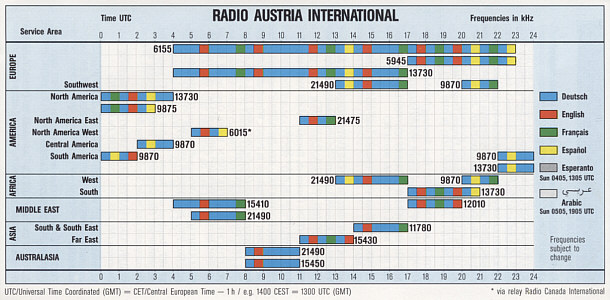

Die längste Zeit nannte

man sich schlicht "Kurzwellendienst des Österreichischen Rundfunks".

Mit dem Vollbetrieb der Sendeanlage in Moosbrunn Anfang der

1970er-Jahre erfolgte die Aufnahme von Sendungen in Englisch,

Französisch und Spanisch. Der Stationsname änderte sich in Deutsch

auf das noch schlichtere "Österreich auf Kurzwelle", während man in

Englisch bei "Austrian Short Wave Service" blieb. Erst 1985 erfolgt

die Namensänderung in "Radio Österreich International". Ab 1977 wurden am Wochenende zusätzlich auch Nachrichten in Esperanto ausgestrahlt. Ab 1989 kamen an Sonntagen Nachrichten in Arabisch dazu. |

Das Programm des österreichischen Auslandsrundfunks erfreute sich besonders in den 1980er-Jahren großer Beliebtheit. Manche Sendereihe wie die "Streifzüge durch Österreich" hätten auch im Inlandsrundfunk viele Freunde gefunden. Ebenso waren die Nachrichtenmagazine selbst für den Einheimischen oft viel informativer als jene des Inlandsrundfunks, da sie das - für Ausländer sowieso unverständliche - klein karierte Gezänk in den Niederungen der heimischen Politik aussparten bzw. wenn schon darüber zu berichten war, dieses mit etwas Ironie dem Hörer zur Kenntnis brachten. Legendär sind auch die speziellen Sendungen für jene, die Rundfunkfernempfang als Hobby betreiben, nämlich das "Kurzwellenpanorama" und in der Folge "Intermedia". In deutscher Sprache gab und gibt es nichts Gleichwertiges. |

|

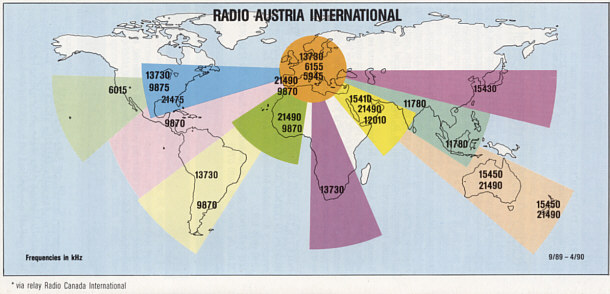

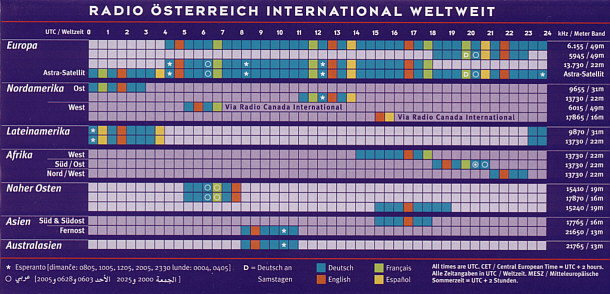

Sendeplan (oben) und Senderichtungen (unten) vom Winterhalbjahr 1989/90.

Der unverkennbare Bedeutungsverlust des Kurzwellenrundfunks in den 1990er-Jahren sowie die Konkurrenz von Onlinediensten und Satelliten gestützten Medien seit etwa 1998 bewirkten bei vielen Betreibern von so genannten Auslandsdiensten eine Grundsatzdiskussion über die künftige Rolle ihres Mediums. Ständig sinkende Hörerzahlen und hohe Produktionskosten standen einer offensiven Vorgangsweise im Wege. So wurde auch für "Radio Österreich International" zum Rückzug geblasen. 1998 forderte der Bund als bisheriger Finanzier des Auslandsdienstes drastische Einsparungen, was eine erhebliche Einschränkung bei der Eigenproduktion von Programmen zur Folge hatte.

Sendeplan vom Sommerhalbjahr 2000.

Durch die starke politische Einflussnahme im ORF und die in

Österreich stark ausgeprägt parteipolitische Polarisierung war es nicht

möglich, eine konstruktive Lösung für die Zukunft des österreichischen

Auslandsrundfunks zu finden. Es lief wie so oft auf ein "Alles oder Nichts"

hinaus.

Mit der von der ÖVP/FPÖ-Regierung betriebenen Reorganisation des österreichischen Rundfunks wurde damit "Radio Österreich International" grundsätzlich in Frage gestellt. Das mit 1. August 2001 in Kraft getretene neue ORF-Gesetz sah kein vom Bund finanziertes Rundfunkprogramm für das Ausland mehr vor, sondern bot dem ORF nur die Möglichkeit, nach "Maßgabe der wirtschaftlichen Tragbarkeit" ein solches Programm auszustrahlen. Ab 2002 musste daher der ORF den Auslandsdienst aus seinem eigenen Budget finanzieren, wofür zunächst etwa ein Viertel des Betrages von vor 1998 vorgesehen war. Dies war aber dem Vorstand noch immer zu viel.

Letztlich hat der Stiftungsrat am 26. März 2003 mit Mehrheit beschlossen, auf Grund der hohen Kosten künftig keinen Kurzwellen-Auslandsdienst mit eigenen Programmen mehr auszustrahlen. Am 1. Juli 2003 wurde "Radio Österreich International" durch "Radio Österreich 1 International" ersetzt. Das Programm bestand fortan fast ausschließlich aus Programmteilen von Ö1, welche zeitversetzt in die verschiedenen Weltgegenden gesendet wurden. Die Fremdsprachenprogramme beschränkten sich auf ein viertelstündiges Nachrichtenmagazin in Englisch und fünfminütigen Nachrichten in Spanisch.

Mit 1. Januar 2005 erfolgte die Ausgliederung der ORF-Sendetechnik und Bildung der Österreichische Rundfunksender GmbH & Co KG (ORS).

Am 26. Oktober 2008 wurden die Sendungen des

ORF weiter reduziert und mit Ende 2008 alle fremdsprachigen Sendungen

eingestellt.

Der Sendeplan für "Radio Österreich 1 International" zwischen 26. Oktober

und 31. Dezember 2008:

07.00-07.30 Uhr: 17870 kHz (für Nahost)

07.00-15.00 Uhr: 13730 kHz (für Südeuropa)

07.00-19.00 Uhr: 6155 kHz (für Europa)

14.00-14.30 Uhr: 17855 kHz (für Asien und Australien)

22.00-23.00 Uhr: 6155 kHz (für Europa)

01.00-02.00 Uhr: 7325 kHz (für Nordamerika)

02.00-02.30 Uhr: 9840 kHz (für Lateinamerika)

Zusätzlich erfolgte eine

Abstrahlung eines Programmblocks des ORF über die Anlage Sackville von

"Radio Canada International" zwischen 17.00 und 18.00 Uhr auf 13675 kHz.

Neben den Sendungen für den ORF wurde

die Anlage in Moosbrunn Ende 2008 von folgenden Anbietern benutzt:

04.30-05.30 Uhr: 6095 kHz; Adventist World R.

05.30-06.00 Uhr: 6045 kHz; Adventist World R.

06.00-06.30 Uhr: 6015 kHz; nur Mo-Fr, BBC

07.25-07.59 Uhr: 13740 kHz; BBC

09.00-09.30 Uhr: 15220 kHz; FEBA-Radio

15.00-15.30 Uhr: 15440 kHz; Adventist Worl R.

15.30-16.00 Uhr: 17610 kHz; Adventist World R.

16.00-16.30 Uhr: 15160 kHz; Adventist World R.

16.00-17.00 Uhr: 9495 kHz; Trans World R.

17.00-17.30 Uhr: 6050 kHz; BBC, Sa-So bis 17.50 Uhr

17.00-17.30 Uhr: 11910 kHz; Adventist World R.

17.30-18.00 Uhr: 9685 kHz; Trans World R.

17.30-18.28 Uhr: 9830 kHz; Adventist World R.

18.29-18.58 Uhr: 7215 kHz; Trans World R.

19.00-19.30 Uhr: 9825 kHz; Adventist World R.

19.00-21.00 Uhr: 5955 kHz; Voice of Vietnam

19.30-20.00 Uhr: 9605 kHz; Adventist World R.

20.00-21.00 Uhr: 9535 kHz; Adventist World R.

21.00-21.30 Uhr: 9770 kHz; Adventist World R.

21.30-22.00 Uhr: 9805 kHz; Adventist World R.

22.00-22.30 Uhr: 9830 kHz; Adventist World R.

22.00-23.00 Uhr: 9805 kHz; RCI

03.00-04.00 Uhr: 5970 kHz; Adventist World R.

Wegen der prekären

finanziellen Situation sah sich der ORF gezwungen, die Mittel für die

Ausstrahlung via Kurzwelle mit Anfang 2010 völlig zu streichen. Ab dem

1. Jänner 2010 wurden daher nur mehr Ö1-Journalsendungen über jeweils

eine Frequenz gesendet:

0600-0710 täglich, (Mo-Fr bis

0715) auf 6155 kHz (für Europa)

0030-0100 (nur Mo-Sa) 7325 kHz (für Nordamerika)

0000-0030 (nur Mo-Sa) 7325 kHz (für Zentralamerika)

0130-0200 (nur Mo-Sa) 9840 kHz (für Südamerika)

1300-1330 (nur Mo-Sa) 17855 kHz (für Asien und Australien)

Mit dem 20. September 2011 wurde die

Ausstrahlung nach Zentralamerika gestrichen und am 30. Oktober 2011 das

Programm auf nur mehr 2 Sendeblöcke gekürzt:

0600-0710 täglich, (Mo-Fr bis

0715) auf 6155 kHz (für Europa)

0900-0932 (nur Mo-Sa) 17630 kHz (für Südamerika & Australien)

Da die meisten Kurzwellensendeanlagen in Europa mittlerweile ihren Betrieb eingestellt haben und Moosbrunn eine kostengünstige Sendemöglichkeit auf Kurzwelle bietet, können langfristige Sendeverträge bis auf weiteres einen profitablen Betrieb gewährleisten.

Mit Ende 2022 wurde der noch betriebsfähige 500 kW-Sender (AEG-Telefunken S4005; stets nur mit 300 kW betrieben) aus Energiespargründen stillgelegt. Weiter standen die beiden 100 kW-Transistorsender Thomcast TSW2100 zur Verfügung.

Am 19. September 2024 wurde die schon seit 2022 nicht mehr nutzbare Doppelwandantenne wegen baulicher Mängel gesprengt. Gleichzeitig wurde bekannt, dass der größte verbliebene Mieter "Adventist World Radio" seine Kurzwellensendungen über Moosbrunn und andere Anlagen am 27. Oktober 2024 einstellen wird. Somit war eine kostendeckende Nutzung der Sendeanlage nicht mehr möglich, was zur Betriebseinstellung der Sendeanlage mit 31. Dezember 2024 führte. Bis Mitte Februar 2025 wurden alle noch verbliebenen Antennen abgebaut bzw. gesprengt.