| Statistische

Betrachtung der Entwicklung des Kurzwellenrundfunks |

|

|

| Der Kurzwellenrundfunk erfuhr erst durch den 2.

Weltkrieg und den nachfolgenden Ost-West-Konflikt eine starke

Aufwertung. Mit keinem anderen Medium konnte man zu jener Zeit derart

tief in "Feindesland" eindringen. Den Höhepunkt der Bedeutung erreichte der

Kurzwellenrundfunk in den 1970er-Jahren, als die zunehmende

internationale wirtschaftliche Verflechtung der Welt ein verstärktes

Interesse an Geschehnissen in fremden Ländern entstehen ließ; und die

Kurzwelle war (noch) die einzige technische Möglichkeit, authentische

Informationen in Istzeit zu übertragen. Dies hat sich heute grundlegend

geändert. Internet und Satelliten-TV bieten vielfältigere Informationen und

sind technisch zuverlässiger. In der Folge ist der Kurzwellenrundfunk

auf dem Rückzug - vielleicht zu jenen Wurzeln in den 1920er-Jahren, als

die Kurzwelle für spezielle Zwecke ohne Massenwirkung eingesetzt wurde. |

|

|

Dazu:

Der Beginn des Kurzwellenrundfunks |

|

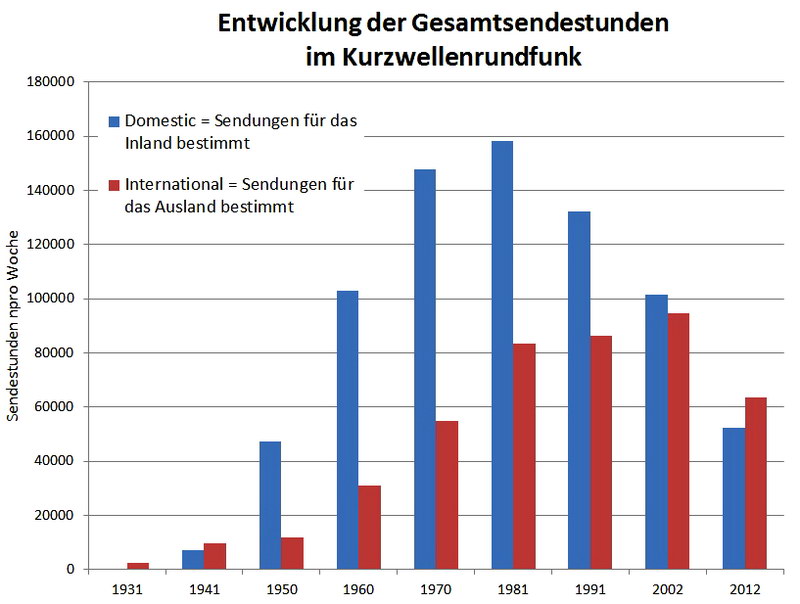

Nachfolgend einige Diagramme zur Veranschaulichung,

wie sich der Kurzwellenrundfunk seit den Anfängen vor ca. 90 Jahren entwickelte.

Die Basis der Untersuchung bildeten die Summen der Sendestunden, also jene

Zeiten, in denen ein Signal auf einer Frequenz gesendet wurde. Berücksichtigt

wurden nur offizielle Sendungen, also nicht jene, die zur Störung von Sendungen

aus dem Ausland dienten. Als Datenquellen diente (ab 1950) das "World Radio TV

Handbook", für den Zeitraum vor 1950 in Zeitschriften veröffentlichte

Sendepläne. Da der Kurzwellenrundfunk zwei sehr

unterschiedliche Zielsetzungen verfolgte, wird auch in den Diagrammen zwischen

den beiden Kategorien unterschieden:

1) Domestic: Sendungen, welche vornehmlich zur Versorgung großflächiger

Staaten bzw. deren Umfeld (Nachbarländer) dienten.

2) International: Sendungen, die speziell für das Ausland bestimmt waren;

entweder in Fremdsprachen oder in der/den Landessprache(n) zur Information von

im Ausland befindlichen Bürgern. |

|

|

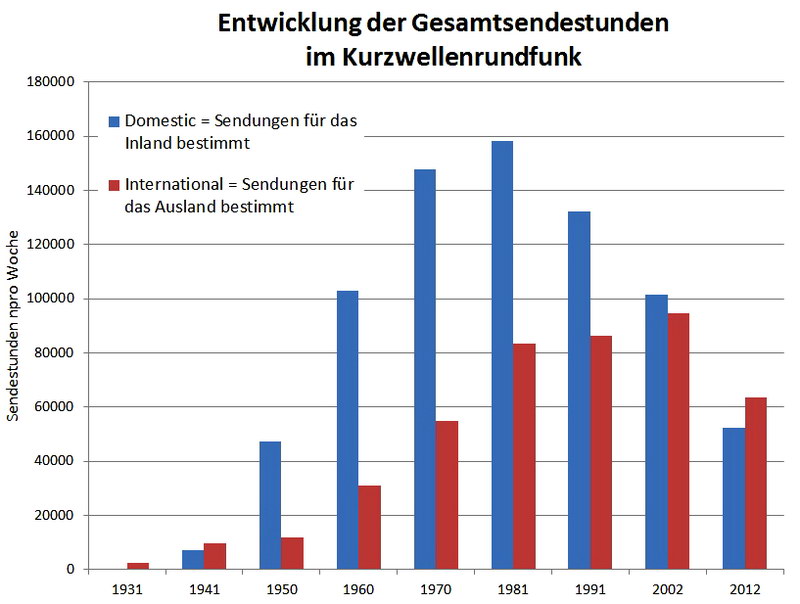

Rundfunksendungen auf Kurzwelle hatten vor dem 2.

Weltkrieg eher Versuchscharakter. Mit dem Krieg setzten Deutschland und

Großbritannien, mit dem Kriegseintritt auch die USA, erstmals den Kurzwellenrundfunk in

größerem Maßstab ein, um die Bevölkerung des Gegners zu erreichen.

Nach dem 2. Weltkrieg nahm der Kurzwellenrundfunk

einen steilen Aufstieg. Eine hauptsächlich durch die begrenzte Kapazität (siehe weiter unten)

bedingte Sättigung trat erst in den 1980er-Jahren ein. Gleichzeitig sorgten die

Verbreitung des UKW-Rundfunks und die wachsende Konkurrenz des Fernsehens dafür,

dass speziell die Ausstrahlung von Inlandsprogrammen aus Kurzwelle stark

abzunehmen begann. Die Ausstrahlung von Auslandsprogrammen auf Kurzwellen nahm

weltweit betrachtet aber weiter - wenn auch langsamer - zu, jedoch vornehmlich

bedingt durch die Inbetriebnahme neuer Sendeanlagen. |

|

|

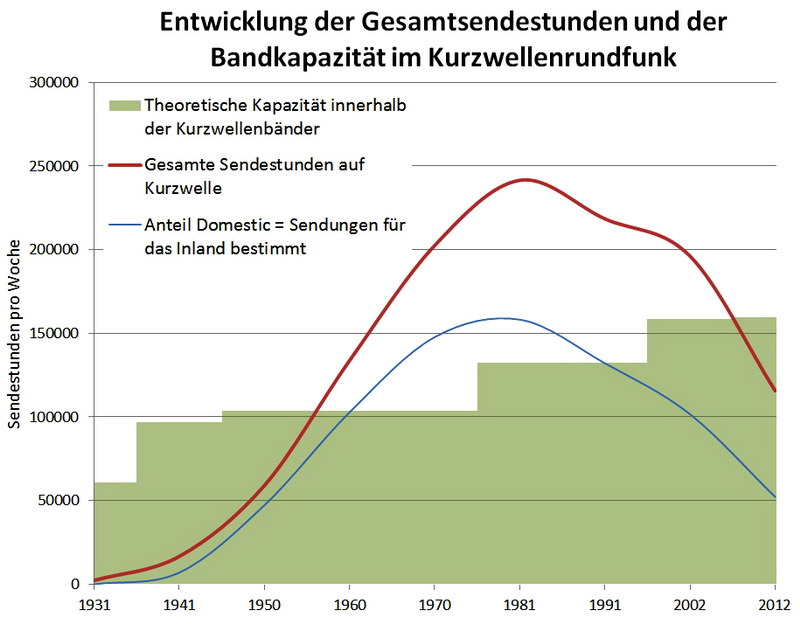

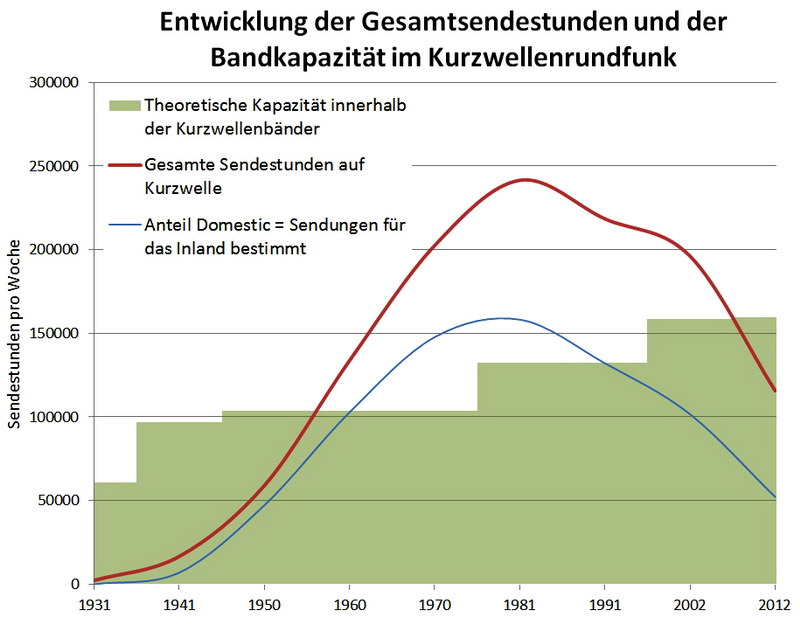

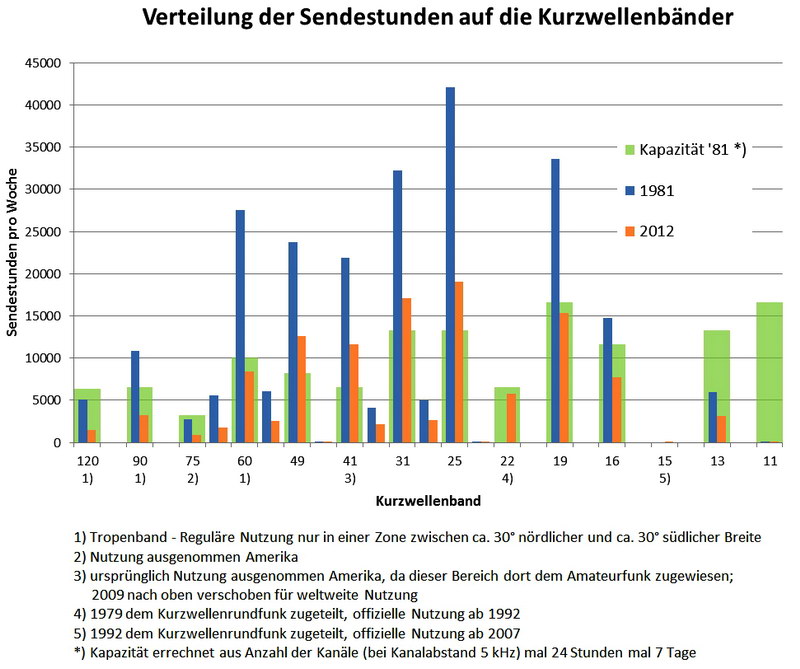

In den 1950er-Jahren begann der Bedarf an

Kurzwellenausstrahlungen die zur Verfügung stehende Kapazität zu übertreffen. Da

damals auch zahlreiche andere Kommunikationsdienste die Kurzwelle benötigten, war eine

Ausweitung der Kapazität durch Zuweisung zusätzlicher Rundfunkbänder nicht

möglich. Eine Mehrfachnutzung von Frequenzen war notwendig, führte jedoch durch

die stetig steigende Leistung der Sender und mangelnde internationale

Koordination zu vielen gegenseitigen Störungen. Speziell in Europa, wo sich rund

die Hälfte

des internationalen Kurzwellenrundfunks abspielte, führte dies in den 1970er-

und 1980er-Jahren zu unerträglichen Zuständen, welche noch dadurch verschärft

wurden, dass die osteuropäischen Länder massiv Störsender einsetzten, um

Sendungen aus dem Westen unhörbar zu machen. Im 31 m-Band z.B. waren zeitweise

mehr als die Hälfte der Frequenzen mit den Geräuschen der Störsender zugedeckt

und für den Rundfunkempfang unbrauchbar. |

|

|

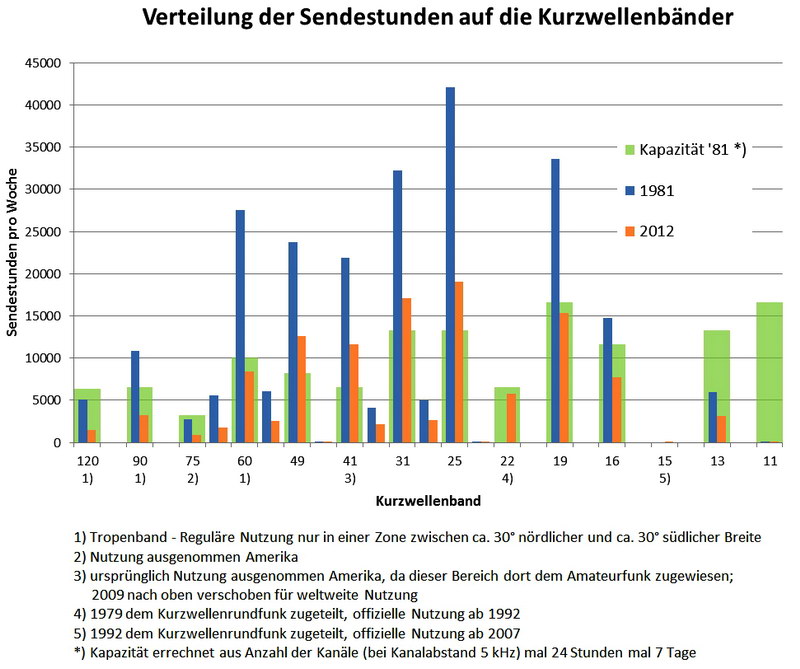

Das Problem der ohnehin begrenzten Kapazität der

Kurzwellenbänder wurde dadurch weiter verschärft, dass der Bereich der mittleren

Wellenlängen von 49 bis 19 m die

besten Nutzungsmöglichkeiten bot, sodass sich dort die Nutzer - nicht nur des

Rundfunks - drängten und zu einer Mehrfachbelegung der Frequenzen zwang. In

diesem Bereich wurde überdies häufig auf Frequenzen außerhalb der Rundfunkbänder ausgewichen, womit andere Funddienste erheblich gestört wurden.

Die oberen Kurzwellenbänder (16 bis 11 m) wurden

seit jeher viel weniger genutzt, da sie wegen der ständigen Änderungen der

Ausbreitungsbedingungen die meiste Zeit des Tages bzw. Jahres nicht zur

Verfügung stehen. Die unteren Bänder (120 bis 60 m) waren mit Ausnahme des 75 m-Bandes

nur in der tropischen Zone dem Rundfunk zugewiesen und wurden dort vornehmlich

zur regionalen Rundfunkverbreitung benützt. Wegen der meist geringen

Sendeleistung und ungerichteter Abstrahlung bereitete die Mehrfachbelegung z.B.

im 60 m-Band außer in Südamerika, wo sich bis zu 5 Stationen eine Frequenz

teilen mussten, kaum Probleme. Auch hier wichen viele Stationen auf Frequenzen

außerhalb des überbelegten 60 m-Bandes aus. |

|

|

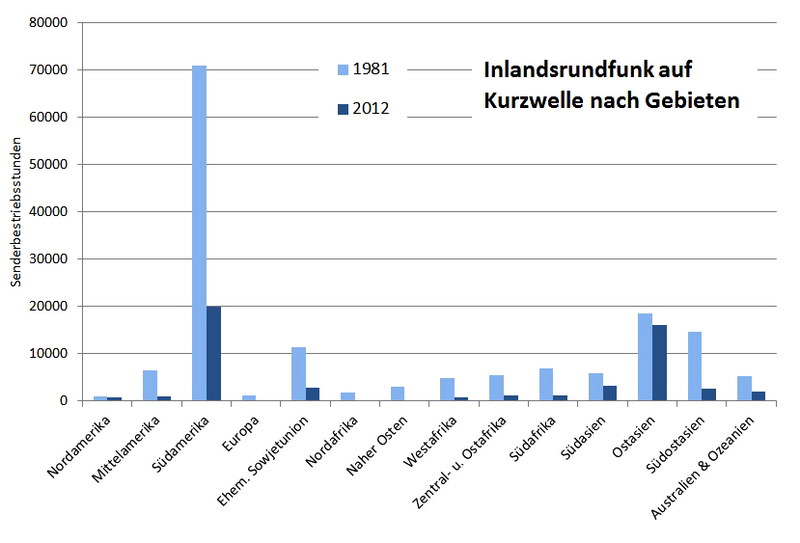

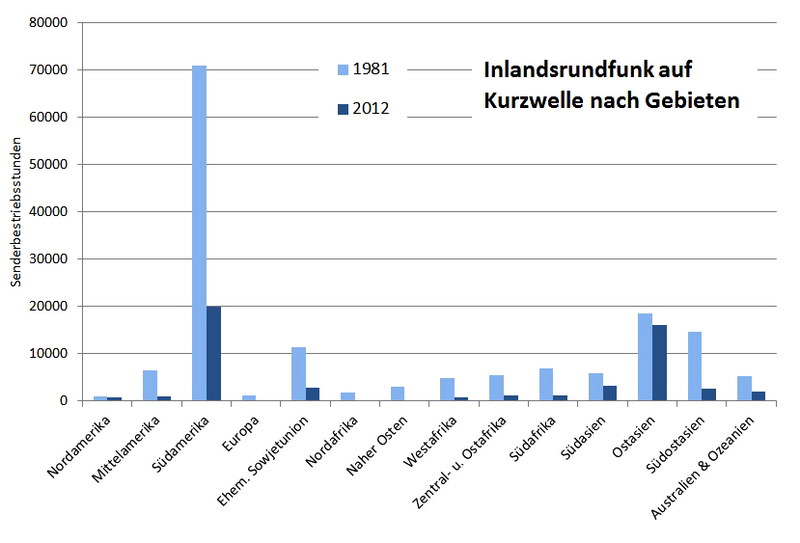

Speziell in Südamerika war es bis in die

1990er-Jahre bei vielen Radiostationen üblich, einen

Kurzwellensender parallel zur Mittelwellenausstrahlung zu benützen, um so die

Reichweite bis in die weiten wenig erschlossenen Gebiete zu erhöhen. Dies ergab 1981 eine enorme Summe von Kurzwellensendungen

in Südamerika (rund 45% des weltweiten regionalen Rundfunks auf Kurzwelle). Mit der Erschließung bislang wenig bewohnter Gebiete und der Entstehung zahlreicher Lokalsender auf UKW

dort wurden diese

Kurzwellensendungen immer weniger gehört, was zu einem starken Rückgang führte.

Eine ähnliche Entwicklung gab es Südostasien (speziell Indonesien) und Afrika, wobei

hier die Anzahl der Stationen nie groß war, da es in den meisten Staaten

Afrikas bis vor wenigen Jahren nur Staatsrundfunk gab. Gegenwärtig (2012) spielt

der Kurzwellenrundfunk in der Versorgung des eigenen Landes nur mehr in Indien und

einigen Ländern Ostasiens eine bedeutende Rolle. |

|

|

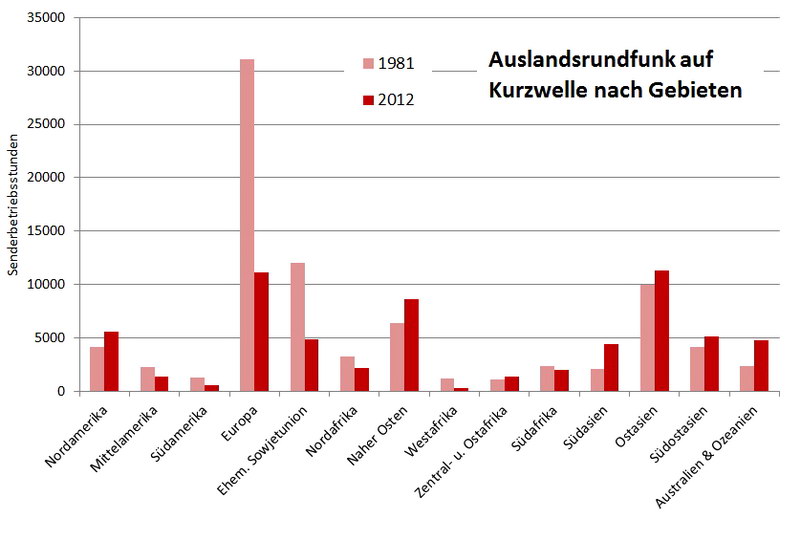

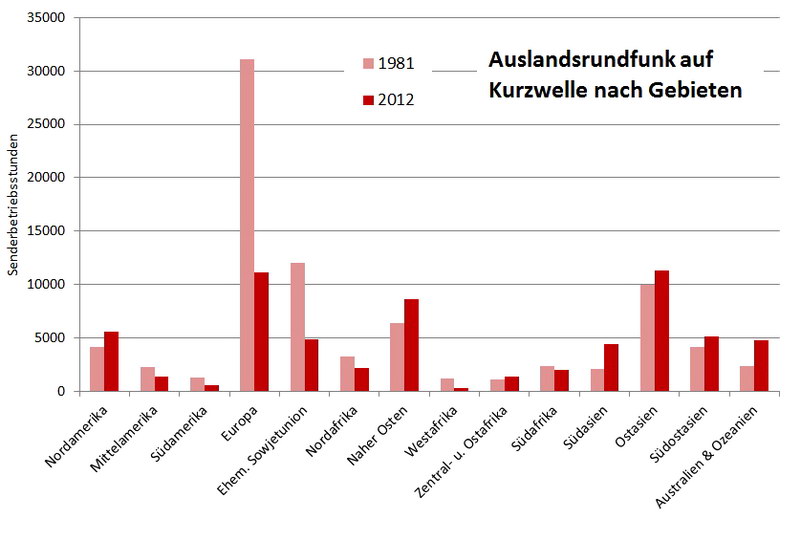

Europa war bis 1989 Hauptschauplatz einer

"Propagandaschlacht" als Teil des Kalten Krieges zwischen dem westlichen und dem

kommunistischen Machtblock. Dies bewirkte mit rund 37% der weltweiten

Sendestunden eine Dominanz Europas (mit UdSSR sogar 50%) im internationalen

Kurzwellenrundfunk. Die Zunahme in Nordamerika ist ausschließlich den in den

letzten 30 Jahren entstandenen kommerziellen

religiösen Kurzwellenstationen zu verdanken, während die "Voice of America" und

"Radio Canada International" ihre Kurzwellensendungen aus dem Mutterland

inzwischen weitgehend einstellten. Die Zunahme der Kurzwellensendungen in Asien ist

wiederum nicht so sehr einer Ausweitung der Programme als vielmehr

auf den Bau neuer Sendeanlagen zurückzuführen. |

| |

| letzte

Änderung: 12.04.2012 |